佐渡島の金山とは

トキが舞う自然豊かな佐渡は鉱物資源に恵まれた島で、江戸時代(17~19世紀半ば)に鉱山開発が本格化し、金を産出する島として広く知られるようになりました。

同じ頃、世界の他の地域では機械化が進んでいきますが、日本はいわゆる鎖国政策によって海外からの技術や知識の流入が制限されていました。そのような状況下で、佐渡島の金山では高度な手工業による採鉱・製錬技術を250年以上にわたり継続していました。手工業を効率化するための管理体制と労働体制が徳川幕府により構築されたことで、17世紀には世界有数の金鉱山として高品質の金を大量に生産することができました。これらは、現地で良好に残る鉱山や集落の遺跡によって証明されており、同じ文化圏のアジアにおいても他に類を見ない貴重な文化遺産です。

こうした歴史的価値が認められ、「佐渡島の金山」は2024年(令和6年)7月27日、世界文化遺産に登録されました。

「佐渡島の金山」を構成する2つの鉱山~目に見える金と目に見えない金~

▲ 虎丸山(撮影:西山芳一)

▲ 道遊の割戸(撮影:西山芳一)

「佐渡島の金山」は「西三川砂金山」と「相川鶴子金銀山」の2つのエリアの鉱山で構成されます。

佐渡の金採掘は、平安時代の「今昔物語」にも登場しますが、これは「西三川砂金山」のことと推定され、佐渡最古の砂金山と考えられています。西三川では、江戸時代に「目に見える金」である砂金を効率的に得るため「大流し(おおながし)」と呼ばれる方法で採掘が行われていました。集落周辺の山の各所に大流しに使われた堤や水路、砂金を採るために山を掘り崩した痕跡が良好に残っています。

「相川鶴子金銀山」は、硬い岩盤中の金銀鉱脈に含まれる「目に見えない金」を得るために採掘が行われていた鉱山です。採掘された鉱石を細かく砕き、化学的に処理する様々な技術と生産工程の仕組みが発展しました。相川鶴子金銀山は大きく鶴子銀山と相川金銀山の2つのエリアに分けることができます。

鶴子銀山は、1542(天文11)年に発見されたとされる佐渡最大の銀山です。600カ所以上もの採掘の跡が確認されており、さまざまな採掘技術を見ることができます。また鉛を使って鉱石から銀を取り出す灰吹法などの技術が石見銀山(いわみぎんざん[島根県大田市])からもたらされ、後の相川で始まる金の生産につながる技術基盤が確立されました。

相川金銀山は、江戸時代に本格的な開発が始まりました。徳川幕府の直接支配の下で、大量に生産された金や銀は、貨幣として利用され幕府の財政を支えました。

また、採掘から小判製造まで同じ場所で行われていた鉱山は佐渡だけであり、その工程を詳細に描いた鉱山絵巻が100点以上残るほか、技術書や古文書などから当時の鉱山における生産状況や人々の暮らしの様子などを伺い知ることができます。

「佐渡島の金山」の世界的価値のポイントと3つの特徴

「佐渡島の金山」の世界的価値のポイント

金生産技術において重要な段階を示す物証

世界遺産登録のための評価基準(ⅳ)※

「佐渡島の金山」の物証は「手工業による金生産技術」を示すものです。世界の他の地域では機械化が進んだ時代に高度な手工業による採鉱と製錬技術を250年以上にわたり継続していたことがわかる物証である点が評価され、世界遺産登録のための評価基準(ⅳ)を満たすとして世界遺産登録されました。

※世界遺産登録のための評価基準(ⅳ):歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観(の類型・典型)を代表する顕著な見本である。

手工業による金生産技術

金生産に関する手工業の技術のほか、生産を担った人々の組織体制についても

現地に残る遺跡から理解することができる

採鉱および製錬

(選鉱、製錬・精錬)技術

大規模な露頭掘り採掘跡

(相川 道遊の割戸)

「大流し」による採掘跡

(西三川 虎丸山)

▲ 撮影:西山芳一

精緻な掘削痕跡を残す坑道跡

(鶴子 大滝間歩坑内)

▲ 撮影:西山芳一

金銀分離のための精錬遺構群

(相川 佐渡奉行所跡)

生産の効率化のため

徳川幕府によって構築された

管理・労働体制

管理・運営の拠点となった佐渡奉行所跡

開発初期の鉱山集落跡

(相川 上相川地区)

計画的に造られた鉱山町

(相川 相川上町地区)

採掘跡の山々に囲まれた鉱山集落(西三川)

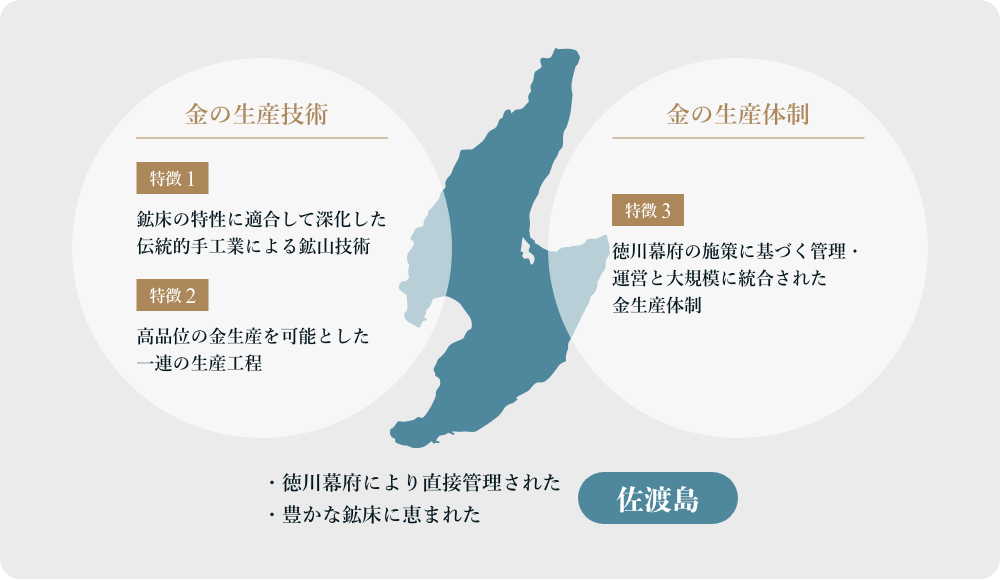

「佐渡島の金山」の特徴

「佐渡島の金山」は「手工業による金生産技術」を示す資産ですが、大きく3つの特徴から理解することができます。

金生産システム(金生産の全体像)

鉱床の特性に適合して深化した伝統的手工業による鉱山技術

タイプの異なる2つの鉱山の特性に合った技術が導入され、発展したことが分かります。

- 西三川砂金山の堆積砂金鉱床と「大流し」砂金採掘法

- 相川鶴子金銀山の鉱脈鉱床の採掘の大規模化・技術改良

高品位の金生産を可能とした一連の生産工程

分業体制を整え、各工程に従事する労働者の専門性と技術精度の

向上を図っていたことが分かります。

- 砂金・鉱石の採掘から選鉱、製錬、精錬、小判製造に至る一連の工程

徳川幕府の施策に基づく管理・運営と大規模に統合された金生産体制

鉱山の管理に関わる遺跡、集落の遺跡から当時の生産組織の状況を知ることができます。

- 集落構造の違い、変遷から分かる生産組織の状況

こうした金生産技術に関わる物証以外にも、佐渡では鉱山との関わりの深い文化も数多く見ることができます。

鉱山の人々によって育まれた鉱山由来の文化

金生産に関わり日本各地から集まった人々によって持ち込まれた文化や伝統が

独特な鉱山の文化として発展しました。

- 鉱山の人々によって育まれた鉱山由来の文化

佐渡島の金山関連年表

| 西暦 | 年号 | できごと | |

|---|---|---|---|

| 12世紀 | 平安時代 | 『今昔物語集』に佐渡で金を採取したと記録される説話が収録される(西三川砂金山) | |

| 15世紀 | 室町時代 | 世阿弥が佐渡に流され、『金島書』を書く | |

| 1542年 | 天文11年 | 鶴子銀山が発見される | |

| 1589年* | 天正17年 | 上杉景勝が西三川砂金山・鶴子銀山を直接支配下に置き、開発を進める | 世界遺産 「佐渡島の金山」 年代範囲 |

| 1596年 | 慶長元年 | 鶴子銀山の技術者たちが相川金銀山を発見する | |

| 1601年 | 慶長6年 | 徳川家康が佐渡島を直轄地として全島を支配下に置き、相川金銀山が本格的に開発される | |

| 1603年 | 慶長8年 | 大久保長安が佐渡代官になる | |

| 1604年 | 慶長9年 | 佐渡奉行所が建てられる | |

| 1621年 | 元和7年 | 佐渡で小判の製造が始まる | |

| 1696年 | 元禄9年 | 南沢疎水道が完成する | |

| 1759年 | 宝暦9年 | 佐渡奉行所に寄勝場が設置される | |

| 1868年 | 慶応4年 | 徳川幕府の終焉により、相川鶴子金銀山が明治政府に引き継がれる | |

| 1869年 | 明治2年 | 相川鶴子金銀山が明治政府直営の佐渡鉱山になる | |

| 1872年 | 明治5年 | 西三川砂金山が閉山する | |

| 1896年 | 明治29年 | 佐渡鉱山が民間(三菱合資会社)へ払い下げられる | |

| 1946年 | 昭和21年 | 鶴子銀山が閉山する | |

| 1989年 | 平成元年 | 佐渡鉱山が操業を休止する |

■:世界遺産「佐渡島の金山」年代範囲

*「1589年」については、今後の発掘調査の進展によって変更となる可能性があります。